町家好み

町方に唐紙が広がったのは近世になってから。町家好みの唐紙文様は、下級武家に共通する点があり、節約してつつしましく生きる姿勢を反映して小柄が多く、社会的地位は弱くてもたくましく生きる心意気がデザインにうかがわれる。また本阿弥光悦・尾形光琳らによる琳派芸術により、唐紙は爆発的に発展する。時代がやわらかさを好んだことから、琳派文様に深い関心を持つようになり、さらに茶方好みにまで装飾性が強まる。江戸後期以降は財力豊かな町人(三井家など)は独自の文様を特製する。明治以降には、写実的文様が唐紙にも現れ、町家の唐紙にさらに新しい趣向を加えていく。※掲載の文様は弊社で取り扱いがないものも含まれます。お問い合わせください。

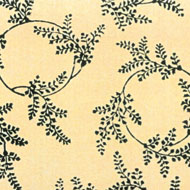

竜田川

信夫の丸

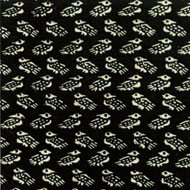

胡麻殻

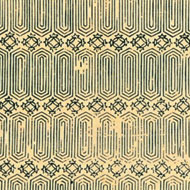

竜安寺文様

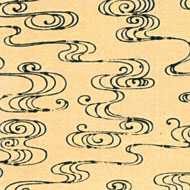

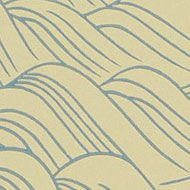

変わり観世水

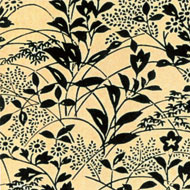

秋草

光悦桐(琳派文様 茶方好み)

光悦蝶(琳派文様 町家好み)

光琳大波(琳派文様 町家好み)

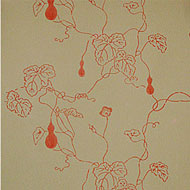

瓢箪(町家好み)

向こうむき兎(町家好み)

切箔桐(町家好み)

光琳桐(こうもり桐)

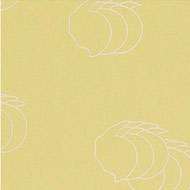

光琳菊